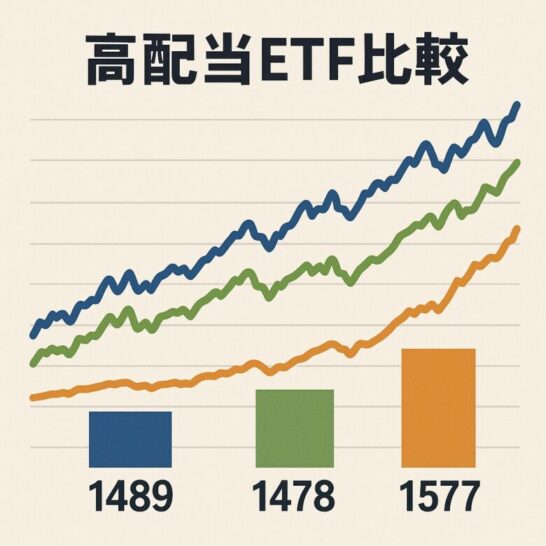

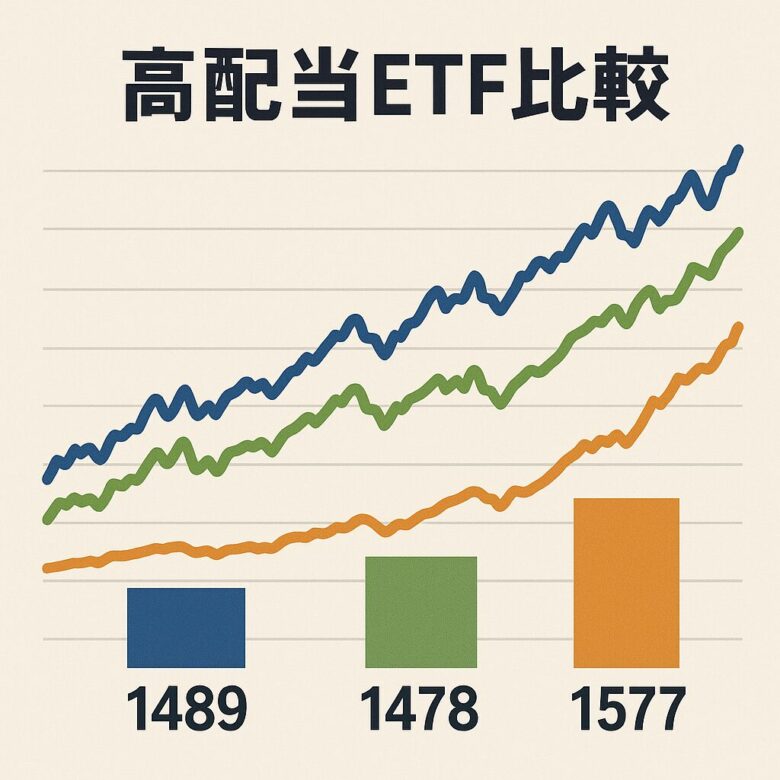

結論:投資スタイル別最適ETF

高配当重視なら1489、バランス重視なら1478、長期実績重視なら1577が最適解です。

2024年の新NISA制度開始により、日本の高配当ETFが空前のブームを迎えています。

個人投資家の間では「株価上昇だけでなく、安定した配当収入も欲しい」という声が急増しており、従来の成長株一辺倒から、インカムゲインを重視した投資戦略への転換が加速しています。

本記事では、東証上場の日本高配当ETFの中でも特に注目度が高く、運用実績も優秀な3つのETFを徹底比較します。

1489(NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信)、1478(iシェアーズ MSCI ジャパン高配当利回り ETF)、1577(NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信)

それぞれ異なる特徴を持つこれらのETFについて、配当利回り、運用コスト、構成銘柄、リスク特性まで詳しく解説し、あなたの投資目的に最も適した選択肢を見つけるお手伝いをします。

3つの主要高配当ETF基本スペック

1489:圧倒的人気の日経高配当50ETF

野村アセットマネジメントが運用する1489は、2017年2月設定以来、日本の高配当ETF市場を牽引する存在となっています。

純資産総額は約2,502億円(2024年時点)と、同カテゴリーでは圧倒的な規模を誇ります。

信託報酬は0.308%、年4回(1・4・7・10月)の決算で分配金を支払います。連動する日経平均高配当株50指数は、日経平均株価構成銘柄のうち予想配当利回りの高い50銘柄で構成されています。

最大の特徴は「配当利回りの高さを純粋に追求」していること。 年1回の定期見直しにより、常に市場で最も配当利回りの高い銘柄群を捉え続ける仕組みが投資家から高く評価されています。

1478:財務健全性重視のMSCIジャパン高配当ETF

ブラックロック・ジャパンが運用する1478は、2017年10月設定の比較的新しいETFです。純資産総額は約700億円台後半と、着実に成長を続けています。

信託報酬は0.209%と3つの中で最安値を実現しており、年2回(2・8月)の決算頻度です。MSCIジャパン高配当利回り指数(配当込み)に連動し、単純な高配当ではなく「質の高い配当」を重視した銘柄選定が特徴です。

配当継続性、配当性向、ROE、負債比率、収益安定性など厳格な財務基準をクリアした企業のみを選定。 配当利回りの高さだけでなく、その持続可能性まで考慮した「賢い高配当投資」を実現しています。

1577:長期実績を誇る野村日本株高配当70ETF

同じく野村アセットマネジメントが運用する1577は、2013年3月設定で3つの中で最も長い運用履歴を持ちます。純資産総額は約1,229億円と堅実な成長を続けています。

信託報酬は0.352%、年4回(1・4・7・10月)の決算です。野村日本株高配当70(配当含む)指数に連動し、国内全上場株式から予想配当利回りの高い原則70銘柄を選定しています。

日経平均構成銘柄に限定されない幅広い銘柄プールから厳選することで、多様なセクターにまたがる高配当投資を実現。 10年を超える運用実績は、長期投資家にとって重要な判断材料となっています。

配当利回りとパフォーマンス徹底比較

分配金利回りの実力比較

2024年データを基準とした直近の分配金利回りでは、明確な差が現れています。

1489が3.3%(過去5年平均では3.9%) と最も高い水準を達成しています。この高利回りは、純粋に配当利回りの高さを重視した銘柄選定基準によるもので、インカムゲイン重視の投資家には魅力的な水準です。

1478は約2.8% とやや控えめですが、これは財務健全性を重視した厳選プロセスの結果です。利回りは他2つより低めですが、配当カットリスクが相対的に低く、配当の持続可能性では明確な優位性 を持っています。

1577は3%台前半 で、1489と1478の中間的な水準です。70銘柄という多様性を保ちながら、安定した配当収入を実現している点が評価できます。

トータルリターンで見る真の実力

2024年7月末基準のデータでは、配当再投資を含むトータルリターンで興味深い結果が出ています。

1年リターンでは1489が圧倒的な成績を示し、3年リターンでも1489がトップ、1478が3番手という結果でした。5年リターンでは1489が11.4%、1478が10.4%、1577も同程度の良好な成績を収めています。

特筆すべきは、すべての期間で3つのETF全てがTOPIXを上回るパフォーマンスを示していること。 これは日本の高配当戦略そのものの有効性を明確に証明する結果といえるでしょう。

リスク調整後リターンの評価

投資効率を示すシャープレシオで比較すると、1489が2.38という優秀な数値を記録しています。これは高いリターンを実現しながらも、リスクに見合った効率的な運用ができていることを示しています。

1478と1577は、よりバランスの取れたリスク・リターン特性を持っており、安定志向の投資家には適した選択肢といえます。

構成銘柄とセクター配分の詳細分析

大型株集中度の違い

各ETFの構成銘柄を分析すると、明確な特徴の違いが見えてきます。

1478は超大型銘柄の比率が49.4% と最も高く、安定性を重視した構成となっています。これは市場の主要プレイヤーに集中投資することで、流動性リスクを抑制する効果があります。

1489は超大型銘柄が30%以上 で、大型株中心ながら適度な分散を保っています。日経平均構成銘柄という制約の中で、バランスの取れた構成を実現しています。

1577は超大型銘柄の比率が最も低く 、より幅広い時価総額レンジの銘柄に分散投資しています。これにより、中型株の成長性も取り込める構成となっています。

セクター配分から見る投資戦略の違い

1489の特色は銀行業が首位を占めていることです。金融セクターへの高い配分に加え、商社やエネルギー関連など景気敏感株も多く含んでいます。これは配当利回りの高さを純粋に追求した結果であり、経済サイクルの影響を受けやすい構成といえます。

1478の構成は卸売業、情報・通信業、保険業、輸送用機器など、バランスの取れたセクター配分が特徴です。TOPIXと類似した市場全体に近い業種構成で、財務健全性を重視した銘柄選定の結果が現れています。

1577の構造は銀行業がトップで1489と類似していますが、70銘柄という多様性により、より多くの業種にまたがる分散効果を実現しています。長期間の運用経験が活かされた安定感のある構成です。

運用コストと流動性の比較検証

信託報酬の差が長期投資に与える影響

運用コストの比較では明確な優劣があります。

1478が0.209%で最安 となっており、長期投資において大きなアドバンテージを持っています。1489は0.308%で標準的水準、1577は0.352%でやや高め の設定です。

年間0.1~0.15%の差は一見小さく見えますが、10年間では1.0~1.5%、20年間では2.0~3.0%の累積差となって現れます。長期投資において、この低コスト構造は無視できないメリットとなります。

純資産総額と市場での人気度

ETFの健全性を示す純資産総額では大きな差があります。

1489は2,502億円 という圧倒的な規模を誇り、わずか4ヶ月で1,000億円近く増加するという驚異的な成長を見せています。これは2024年の新NISA開始による個人投資家の高配当ETF需要急増の象徴といえるでしょう。

1577は1,229億円 で順調な成長を継続しており、1478は700億円台後半 で着実な拡大基調を維持しています。いずれも流動性の面で問題のない規模に達しています。

投資スタイル別最適選択ガイド

高配当収入を最優先する投資家には1489

配当利回り3%以上を絶対条件とする方、多少のリスクを取ってでも高い配当収入を求める方には1489が最適です。

日経平均構成銘柄による知名度と安心感も大きなメリットです。

ただし、景気敏感銘柄の比率が高いため、経済環境の変化による配当減額リスクや、相対的に高いボラティリティは覚悟する必要があります。

コスト効率と持続可能性を重視するなら1478

長期投資でのコスト優位性を活かしたい方、配当の持続可能性を最重視する方には1478が理想的です。

財務健全性を厳格に評価した銘柄選定により、配当カットリスクを最小化できます。

市場全体に近いバランスの取れた投資を好む方にも適しており、TOPIXとの相関性の高さは分散投資の一部として組み込みやすい特徴です。

長期実績と安定性を求めるなら1577

10年を超える運用実績を重視する方、70銘柄による幅広い分散投資を好む方には1577が最適解です。野村アセットマネジメントの運用力への信頼も大きな要素となります。

信託報酬は3つの中で最も高めですが、長期間の運用実績に裏打ちされた安心感と、多銘柄による高い分散効果は、安定志向の投資家にとって価値のある特徴です。

2025年以降の投資環境展望

新NISA効果の継続性

2024年の新NISA制度開始は、日本の高配当ETF市場に構造的な変化をもたらしました。

成長投資枠での高配当ETF需要は当面継続すると予想され、特に個人投資家の資金流入が市場を支える構造が定着しつつあります。

金利環境変化への対応

日銀の金融政策正常化が進む中、高配当stocks に対する金利上昇の影響は重要な検討要素です。

一般的に金利上昇は高配当株にネガティブですが、日本企業の配当政策強化トレンドがこれを相殺する可能性があります。

一部企業では株主還元方針の強化が見られ、今後もその傾向が継続する可能性があります。

配当性向の向上や自社株買いの積極化など、株主重視の経営姿勢は多くの企業で定着しつつありますが、経済環境の変化により方針転換のリスクも存在します。

最終判断:あなたに最適なETF選択

配当利回り最優先なら1489を選択

過去5年平均3.9%の分配金利回りと圧倒的なトータルリターン実績が魅力です。

新NISA開始で純資産総額が急拡大している人気の高さも安心材料となります。ただし、相対的に高いボラティリティは理解しておく必要があります。

コストとバランス重視なら1478が最適

最安の信託報酬0.209%による長期投資でのコスト優位性と、財務健全性を重視した厳選銘柄による配当継続性の高さが大きなメリットです。

配当利回りは控えめですが、持続可能な配当収入を求める方には理想的です。

長期実績と分散投資なら1577が安心

2013年設定による豊富な運用履歴と70銘柄による高い分散効果、野村アセットマネジメントの運用力が特徴です。信託報酬は高めですが、実績に裏打ちされた安定感を重視する方には最適な選択肢です。

これら3つのETFを組み合わせることで、それぞれの長所を活かした分散投資も可能です。最終的には、あなたの投資目的、リスク許容度、投資期間を総合的に考慮して選択することが重要です。

重要な注意事項:投資判断は自己責任で行い、必要に応じて専門家にご相談ください。過去の運用実績は将来の投資成果を保証するものではありません。大があります。

純資産総額が小さいETFでは特に注意が必要です。

まとめ:あなたに最適なETF選択指針

結論として、以下の指針で選択することをおすすめします:

配当利回り最優先なら「1489」

分配金利回り3.9%(過去5年平均)の魅力があります。圧倒的なトータルリターン実績を誇ります。

新NISA開始で純資産総額が急拡大中です。ただし、相対的に高いボラティリティに注意が必要です。

コストとバランス重視なら「1478」

最安の信託報酬0.209%が魅力です。

財務健全性を重視した厳選銘柄で構成されています。配当継続性に優れた企業群への投資が可能です。

長期投資でのコスト優位性が大きなメリットとなります。

長期実績と分散投資なら「1577」

2013年設定による豊富な運用履歴があります。70銘柄による高い分散効果を実現しています。

野村アセットマネジメントの運用力に期待できます。信託報酬は高めですが、実績に裏打ちされた安心感があります。

最終的には、あなたの投資目的・リスク許容度・投資期間を総合的に考慮して選択することが重要です。

また、これら3つのETFを組み合わせることで、それぞれの特徴を活かした分散投資も可能です。

重要な留意点:投資は自己責任で行い、必要に応じて金融の専門家にご相談ください。過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。

コメント