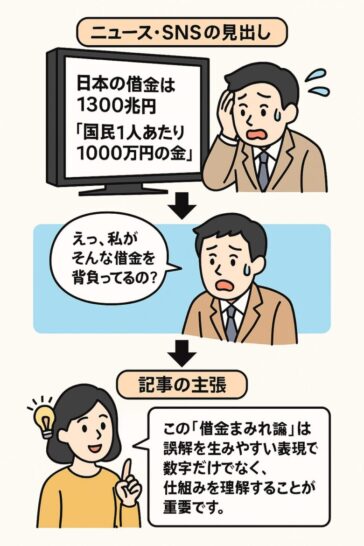

🔰 「国民1人あたり1000万円の借金」は本当?

ニュースやSNSでよく見かける「日本の借金は1300兆円」「国民1人あたり1000万円の借金」。

これを見るたびに、不安を感じたことはありませんか?

「えっ、私がそんな借金背負ってるの?」と思ってしまいそうですよね。

でも、まずは冷静に考えてみましょう。

🔵 実はこの「借金まみれ論」、かなり誤解を生みやすい表現なんです。

今回は、そんな「国の借金」の正体について、初めての方にもわかりやすくお伝えします。

✅ なぜ「借金=破綻」ではないのか?

【1】国の借金は“誰かの資産”である

「国の借金」とは、主に政府が発行する国債のこと。

これは「お金を借りている証書」のようなもので、政府はこの国債を売ってお金を調達し、公共サービスや社会保障、景気対策などに使います。

では、この国債を誰が買っているのか?

- 銀行(預金の運用先)

- 生命保険・損保などの機関投資家

- 年金機構(GPIF)

- 日銀(日本銀行)

- 一部の個人投資家

つまり、国債という“政府の負債”は、誰かにとっての「資産」なのです。

💡 財政赤字=民間の黒字

これはマクロ経済における基本的な関係です。

たとえば、あなたが銀行に預けているお金は、その銀行が国債として運用している可能性もある。つまり、国の借金があるから、民間にお金が流れているという側面があるんです。

【2】日本政府は“自国通貨建て”で借金している

🔑 日本政府の借金は「円建て」。つまり、返済も円でできる。

世界には、「国の借金が返せずにデフォルト(債務不履行)」になった国もあります。でもそれらの多くは、ドルやユーロなど、外国通貨で借金していたことが原因でした。

例えばギリシャやアルゼンチンは、自国通貨ではなく、ユーロやドル建てで債務を抱え、通貨発行ができず、資金繰りに行き詰まりました。

一方で日本は、「円」を発行できる唯一の存在。必要ならば、通貨の供給が可能です。

💬 よくある誤解:

「いくらでもお金を刷ったらハイパーインフレになるんじゃ?」

たしかに、過剰な通貨発行はインフレを招きます。

でも今の日本はどうでしょうか?

- 過去30年、ほとんどが低インフレかデフレ傾向

- 物価上昇があっても、賃金が追いつかない「スタグフレーション型」

- 金利は世界最低水準を長年維持

つまり、現時点で「お金を刷りすぎている」状況とは真逆。

むしろ、お金が足りていないのでは?という状況です。

【3】国債は“返す”ものではなく“回す”もの

「1300兆円も借金がある!全部返せるの?」という疑問もよく聞きますが…

実は、国債はほぼ常に“借り換え”で運用されているのが実態です。

これを「ロールオーバー」と言い、国債の満期が来たら、新しい国債を発行して支払いに充てています。つまり、借金は回しながら経済を動かす“仕組みの一部”になっているんです。

しかも、現在では日銀が国債の4割以上を保有しています。

つまり、政府が発行した国債を、政府の“子会社”のような日銀が持っているという構図も含まれているのです。

【4】政府の赤字=経済への血液循環

ここが一番大事かもしれません。

「借金は悪いこと」というイメージがありますが、経済の仕組みで見ればそれは一面的。国の借金は、民間へのお金の供給手段でもあります。

📊 政府が赤字を出して支出する

→ 民間の所得になる

→ 消費・投資に回る

→ 経済が動く

この流れが、「財政乗数効果」と呼ばれるメカニズムです。

たとえば、公共事業で道路を整備すれば、建設会社や労働者にお金が渡り、消費が活発になります。育児支援や医療費補助に使えば、家計にゆとりができ、将来不安も和らぎます。

つまり、赤字は悪ではなく、「どのように使うか」が問われる時代に入っているんです。

🔍 では、なぜ「破綻する」という人がいるのか?

テレビや新聞ではよく「このままでは財政破綻」と語られます。

その主な根拠は以下のようなものです:

- 借金は返さなければならないという“常識”

- 金利が上がれば利払いで財政が持たなくなる

- 子や孫にツケを回す無責任な政治

でも、これらは多くの場合、「家計簿感覚で国を語っている」ことが原因です。

📌 政府は家計と違い、自国通貨を発行できる存在です。

返済不能になるリスクは極めて限定的。

問題があるとすれば、使い道の質やインフレとのバランスです。

✅ 結論|「国の借金=危機」ではなく、「どう使うか」が重要

- 借金の総額だけを見て不安になる必要はない

- 国債は民間の資産でもあり、経済の血流を生む道具

- 破綻するかどうかよりも、「どんな経済と社会を作るか」が本質的な問い

💬「国の借金は怖い」と思っていたあなたへ――

数字だけでは見えない“仕組み”を知ることで、不安ではなく「考える力」に変えていけます。

🔜 次回予告

第2回|なぜ借金がここまで増えたの?戦後から現代への財政の歩み

コメント