結論:今の日本経済に必要なのは、財政健全化より“未来への投資”

「借金が多いから、これ以上お金は使えない」――そんな声もありますが、 むしろ今の日本は“お金を使わなさすぎて”経済が弱っている状態です。

民間が投資や消費に慎重な中で、政府まで支出を抑えてしまえば、経済全体が縮小してしまいます。 今必要なのは「節約」ではなく、「適切な支出」。 その考え方を支えているのが「財政拡大論」や「MMT(現代貨幣理論)」です。

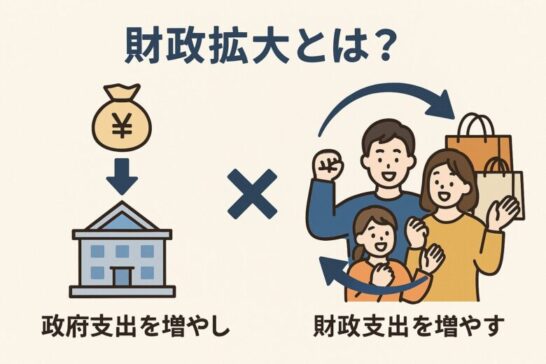

1. そもそも“財政拡大”ってどういうこと?

「財政拡大」とは、政府が支出を増やす政策のこと。 たとえば:

- 公共事業やインフラ投資の増加

- 教育や子育て、医療など社会保障への支出強化

- 給付金や補助金を通じた家計支援

- 科学技術や再生可能エネルギーへの投資など未来志向の政策

これらの支出は、政府が国債を発行し、借金として資金調達して行われます。 一見すると「借金でまかなうのは無責任だ」と思われがちですが、 そのお金は民間の所得になることで、消費や投資が刺激され、経済全体の動きを生み出します。

つまり、政府支出は単なる“支出”ではなく、民間の活動を呼び起こす起爆剤でもあるのです。

特に日本のように内需の弱い国では、政府の役割がより重要になります。 民間主導で経済が動いていないときこそ、政府が出番となります。

2. なぜ今“お金を使うべき”なのか?(財政拡大派の主張)

現在の日本経済は、いわゆる「デマンド・デフレーション(需要不足によるデフレ)」状態が続いています。 需要が足りず、企業は価格を上げられず、賃金も伸びず、個人の消費も慎重。

この悪循環を断ち切るには、政府が積極的にお金を使って、最初の需要を作り出す必要があるのです。

たとえば:

- 老朽化したインフラの更新 → 地方経済に直接波及

- 教育無償化や子育て支援 → 将来的な出生率・労働力確保

- グリーン投資や技術革新支援 → 新たな産業創出

政府の支出は、いわば経済のエンジンに最初の火を灯すようなもの。 この火が民間の雇用や消費、企業の設備投資へとつながっていきます。

また、財政支出には地域経済の活性化や、所得の再分配機能もあります。 特に地方では、民間の資金や雇用が不足しているため、 公共投資が地域経済を下支えする命綱になっているケースも少なくありません。

さらに、家計が消費を控えている時期には、 政府からの支援や給付によって生活が守られるだけでなく、 消費の維持が経済全体の落ち込みを防ぐ効果を持ちます。

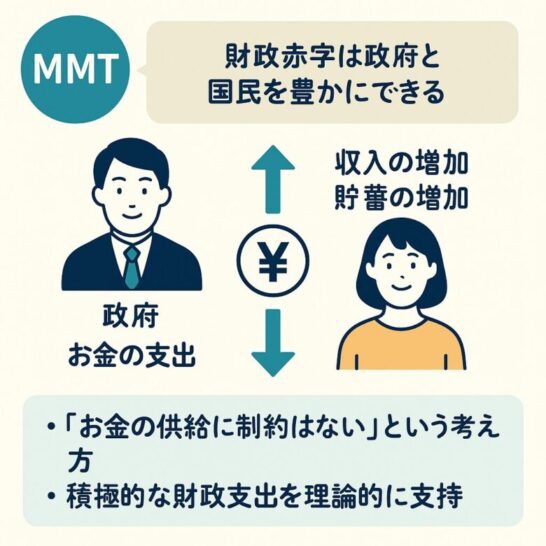

3. MMT(現代貨幣理論)ってなに?

MMT(Modern Monetary Theory)は、従来の「財政赤字=悪」という考えに異を唱える理論です。 その柱は次のとおり:

- 政府は自国通貨建てで借金している限り、デフォルト(破綻)しない

- 財政赤字の制約は「借金の額」ではなく「インフレ率」で見るべき

- 税金は「財源」ではなく、インフレ調整や通貨の信認維持のために使う

この考え方によれば、インフレ率が落ち着いているうちは、 財政赤字を拡大しても問題はないということになります。 実際に、日本は長年にわたってインフレ率が低迷し、 むしろ「物価を上げたいのに上がらない」状態が続いています。

MMTは「無限にお金を刷っていい」という誤解をされがちですが、 実際は経済の余力(需要不足)があるうちは政府が埋め合わせをすべきという理論です。

4. 反対論とどう向き合う?

当然ながら、「そんなに使って大丈夫?」という反対意見もあります。 主な懸念は:

- インフレの加速

- 金利上昇と利払い増

- 信認の喪失(国債が売られ、円安が進行する)

これに対して、財政拡大派は次のように説明します:

- インフレ率は日々データで把握できるため、兆候が出た時点で政策対応が可能

- 金利は日銀がコントロールしており、急激な上昇を防ぐ手段がある(YCCなど)

- 信認は「支出を抑える」ことよりも、「経済を成長させ、雇用を安定させる」ことで維持される

また、政府の利払いについても、 日銀が国債を大量に保有している現状では、 日銀が受け取った利息が最終的に国庫に納付される構造になっています。

つまり、表面上は借金の利子を払っているようでも、 実質的な負担は循環しており、大きな財政圧力にはなりません。

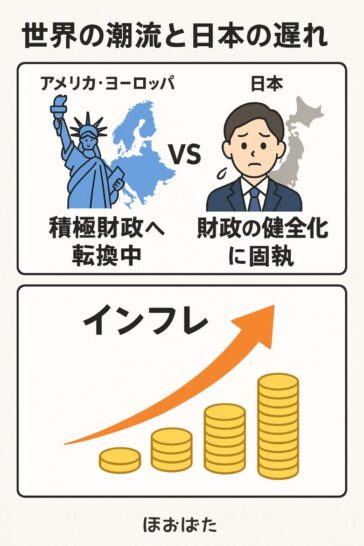

5. 世界の潮流と日本の遅れ

2020年代に入り、世界ではむしろ「積極財政」が主流になりつつあります。

- アメリカ:バイデン政権がインフラ投資・脱炭素投資・家計支援を積極展開

- EU:グリーンディールなど未来投資型の財政政策を拡大

- IMFやOECDも、成長のための戦略的な赤字は必要と発信

一方で、日本は「財政規律」を重視しすぎており、 大胆な支出には慎重な姿勢を保ち続けています。その結果、必要なタイミングで必要な支出ができず、 経済が縮小均衡に陥るリスクが指摘されています。

PB黒字化(プライマリーバランス)目標に縛られることで、 中長期的な成長戦略より、短期の帳尻合わせが優先されてきた背景があります。

6. 日本の財政拡大・緊縮の歴史から学べること

◉ 成功例:1930年代の高橋是清の積極財政

昭和恐慌でデフレに陥った日本経済を立て直すため、当時の大蔵大臣・高橋是清は大胆な財政出動と金本位制の停止を行いました。

その結果、軍事費だけでなく公共事業や農村支援が拡大し、いち早くデフレ脱却と景気回復を実現したとされています。

▶ ただし、後に軍部の暴走につながったという批判もありますが、経済面では財政拡大が功を奏した貴重な実例です。

◉ 失敗例:1997年の橋本政権の消費増税と緊縮

バブル崩壊後の低迷から脱出しかけていた日本経済は、1997年の消費税率引き上げ(3%→5%)と社会保障費の抑制などの緊縮政策によって再び後退。

GDP成長率はマイナスに転じ、企業倒産や自殺率も上昇し、“失われた10年”がさらに長期化するきっかけになったとも言われます。

▶ これは「時期尚早な財政引き締め」が、デフレ脱却の芽を摘んでしまった典型例とされています。

◉ 回復例:リーマンショック後の補正予算

2008年の世界金融危機の際には、日本政府は複数回の大型補正予算を組み、景気対策に踏み切りました。 特にエコポイント制度や定額給付金などが話題になりました。

▶ 完全な回復とはいかなくとも、ある程度の景気下支え効果があったと評価されています。

まとめ:「借金=悪」ではなく「活かすべき資源」へ

- 財政赤字は、適切な時期に使えば“経済の回復装置”になる

- 問題は「額の多さ」ではなく「中身の質」と「タイミング」

- デフレ気味の今は、財政を出動させる絶好のチャンス

将来への投資は、未来の税収を生む。 赤字を恐れて縮こまるのではなく、賢く使うことで、経済も生活も豊かになる。

今こそ、「緊縮」から「成長」へと発想を転換する必要があります。

🔜 第7回予告|緊縮に向かうとどうなる?生活と経済への影響予測

財政支出を抑えると、生活・雇用・地域経済にどんな影響があるのか? 過去の事例とデータから見ていきます。

コメント