結論:日本は自国通貨建てで借金している限り、財政破綻(デフォルト)は起きない

日本の国債残高は2024年末時点で約1,317兆円に達し、国民1人あたりの「借金」が1,000万円を超えるとも言われています。

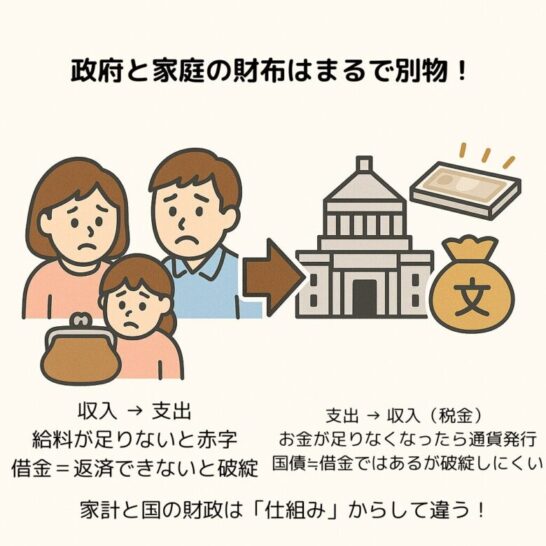

しかし、それでも破綻しない理由があります。それは、日本が「円」という自国通貨を発行できる唯一の存在であり、その円建てで国債を発行しているからです。

つまり、政府は極端に言えば、返済に必要な通貨を自ら発行できるため、「支払不能=破綻」にはならないのです。

通貨発行権とは「自国の通貨を自由に供給できる能力」。これがある限り、国は返済不能にはならない。

この仕組みは、国の財政が単なる「家計の延長」では説明できないことを意味します。通貨発行権を持つ国家は、民間とは根本的に異なる会計構造の中にあるのです。

なぜ「PB黒字化」が求められるのか?財政規律派の視点

日本の財政運営では、長年にわたって「プライマリーバランス(PB)の黒字化」が政府目標として掲げられてきました。PBとは、税収などの政策的収入と、借金を除いた政策的支出の差額を指します。

PB黒字:借金に頼らず、税収等だけで支出をまかなえる状態

財政規律派の主張

- 債務残高が増え続ければ、将来世代への負担になる(世代間不公平)

- 金利が上昇した場合、利払い負担が急増し、他の政策に使える予算が圧迫される

- 通貨の信認を失えば、国債価格の暴落や通貨安など、市場の混乱が起こる

- 国際機関(IMFや格付け機関)からの信頼低下で、外資の流入が止まる可能性

このため、財政規律派は「PBの黒字化」を“信用の維持”や“将来世代への責任”として強調します。

しかし一方で、

- 経済成長が乏しいときに支出を絞ることは、かえって成長機会を失う

- デフレ・低成長下では、PB黒字化が財政縮小につながり、景気の足を引っ張る

「PB黒字化」自体が目的ではなく、あくまで“財政の持続可能性”を測る一指標に過ぎないことを忘れてはいけません。

通貨発行と国債の関係:日銀の役割

日銀は政府の銀行として、通貨供給や国債市場の安定化に重要な役割を果たしています。

- 政府が国債を発行し、市場で売却

- 民間銀行や投資家が一時的に国債を保有

- 日銀が市場操作として国債を買い入れる(量的緩和)

このプロセスにより、市場に資金が供給され、金利の急騰や資金不足を防ぎます。日銀は実際に約43%の国債を保有しており、国債市場の安定化に貢献しています。

さらに、日銀が保有する国債の利息は「国庫納付金」として政府に戻されるため、政府全体としての負担は相対的に小さくなります。

この構造は、他国のように中央銀行と政府が完全に分離されている場合とは異なり、柔軟な財政運営を可能にしています。

よくある疑問:「通貨を刷りまくったらハイパーインフレになるのでは?」

インフレは“過剰需要”が原因

ハイパーインフレは、単なる通貨発行によって起こるわけではありません。それが発生するのは、

- 供給能力が破壊されている(戦争や災害)

- 政治体制や金融システムへの信認が失われている

など、構造的かつ極端な状況下です。ジンバブエや戦後ドイツで起こったような事例は、社会全体の信用崩壊が原因でした。

日本の状況は真逆:長期デフレと物価上昇率の停滞

日本は1990年代から長期的なデフレ傾向に悩まされており、インフレ目標2%を超えられたのは、エネルギー高騰や供給制約が原因のコストプッシュ型に限られます。

インフレには「デマンドプル型(需要超過)」「コストプッシュ型(供給コスト上昇)」「構造的インフレ(制度・市場の歪み)」などがあり、政府支出に伴うインフレは前者の制御可能な部類です。

「刷りすぎが怖い」のではなく、「刷らなさすぎ」が経済停滞を招く現実がある。

「国の借金=民間の黒字」というマクロ経済の法則

これは「セクター間バランス」の考え方に基づくものです。政府、民間、海外の3部門の収支は以下の恒等式で結ばれます:

政府の赤字 + 民間の黒字 + 海外の黒字 = 0

つまり、政府が財政赤字を拡大すると、民間部門か海外部門の黒字が拡大するという関係になります。日本の場合は、慢性的な民間の貯蓄超過があるため、政府の赤字がそれを受け止める形になっています。

特に経済が不況に陥っているとき、政府が財政支出を行うことで民間に資金が回り、それが所得や投資となって経済活動を支える「自動安定化装置(built-in stabilizer)」としての役割も果たします。

財政赤字は決して悪ではなく、経済の血流を循環させる重要なメカニズムです。

再度の結論:破綻の可能性ではなく、使い方を議論すべき

自国通貨建ての国債であれば、破綻のリスクは極めて低い。

むしろ本当に問われるべきは「そのお金を何に使うのか?」ということです。

- 社会保障や教育、インフラ投資など、将来の成長を促す分野に使えば、それは「未来への投資」になる

- 通貨発行=無制限なバラマキではなく、インフレや金利といった副作用を見ながら「最適な量と使い道」を判断することが大切

さらに、経済成長と税収増が実現すれば、自然と財政状況は改善していきます。

財政の「持続可能性」とは、返済能力ではなく、将来にわたって国民の生活を支える力を保てるかどうかで測るべき

次回予告|第4回

「それでも破綻しない理由②:国債の仕組みと信認の話誰が国債を買っているのか?」

こんな不安、よく耳にしますよね。 でも実際のところ、日本の国債は“誰が買ってるのか”、そして“どうやって市場が動いてるのか”をちゃんと知れば、見えてくる景色は変わってきます。

コメント