はじめに:初心者が必ず知るべき3つのポイント

株式投資で配当金や株主優待を受け取るには、正しいタイミングで株を保有する必要があります。しかし、権利確定日に株を買えばいいという誤解から、多くの初心者が権利を取り損ねています。

この記事で最も重要な結論は以下の3点です。権利を確実に取得するには、権利確定日の2営業日前(権利付き最終日)までに株を保有すること。権利落ち日には株価が下落する傾向があり、配当や優待の価値以上の損失を被る可能性があること。そして、クロス取引を使えば株価変動リスクなしで優待を取得できることです。

この記事では、これら3つのポイントを中心に、配当金と株主優待を確実に受け取るための実践的な知識を解説します。

権利確定日の基本:なぜ当日では間に合わないのか

権利確定日とは、企業が株主名簿を確定させる基準日です。この日に株主名簿に載っている人が、配当金や株主優待を受け取る権利を得ます。多くの企業は3月末や9月末を権利確定日としています。

初心者が最も間違えやすいのが、権利確定日の当日に株を買えば間に合うという誤解です。実際には株式の決済に2営業日かかるため、当日に買っても株主名簿への記載は2営業日後になってしまいます。

2019年7月16日から日本の株式市場はT+2決済制度(約定日の2営業日後に決済)を導入しました。これにより、権利確定日に株主名簿に載るには、権利確定日の2営業日前までに株を購入する必要があるのです。この2営業日前を「権利付き最終日」と呼びます。

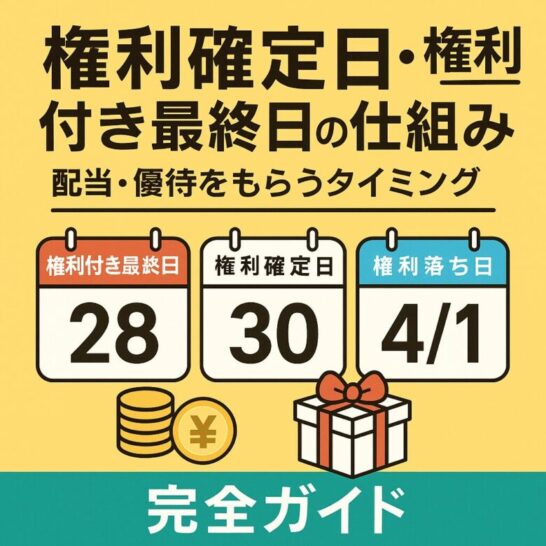

混同しやすい3つの日付を正しく理解する

株主の権利取得には、権利付き最終日、権利落ち日、権利確定日という3つの重要な日付があります。これらの関係性を正確に理解することが、配当金や株主優待を確実に受け取るための第一歩です。

権利付き最終日:権利を得られる最後のチャンス

権利付き最終日は、株主の権利を取得できる最後の取引日です。この日の取引終了時点(15時30分の大引け)で株を保有していれば、権利確定日に株主名簿に記載され、配当金や株主優待の権利を得られます。

計算方法は、権利確定日から2営業日前です。例えば権利確定日が3月31日(金曜日)なら、2営業日前の3月29日(水曜日)が権利付き最終日となります。土日祝日を挟む場合は日付が変わるため、証券会社のウェブサイトで提供されている権利日カレンダーで確認するのが確実です。

権利落ち日:株価が下落しやすい危険日

権利落ち日は権利付き最終日の翌営業日です。この日に株を買っても、もはやその決算期の配当金や株主優待を受け取る権利はありません。

重要なのは、権利落ち日には株価が下落しやすいという市場特性です。配当金や株主優待目当てで株を買った投資家の多くが権利落ち日に売却するため、需給バランスが崩れます。理論的には配当金の価値分だけ下がるはずですが、実際にはそれ以上に下落することも珍しくありません。

権利確定日:株主名簿が確定する日

権利確定日は企業が株主名簿を確定させる基準日です。この日の株主名簿に記載されている株主に対して、配当金や株主優待が後日支払われます。繰り返しになりますが、この日に株を買っても間に合いません。必ず2営業日前の権利付き最終日までに購入してください。

権利落ち日の株価下落:理論値を超える下げに注意

権利落ち日には、配当金や株主優待の価値分だけ株価が下落すると理論的には考えられています。しかし実際の市場では、この理論値以上に株価が下がることが多く、初心者投資家が損失を被る大きな要因となっています。

配当金の税金が損失を生む仕組み

企業が配当金を支払うと、企業の純資産が配当金分だけ減少するため、理論的には株価も同額下落します。例えば1株30円の配当なら、株価も30円下がるはずです。

しかし配当金には20.315%の税金がかかります。30円の配当金を受け取っても、実際に手元に残るのは約23.9円です。一方で株価が理論値通り30円下落すれば、差し引き約6円のマイナスになってしまいます。

この税金のインパクトを理解している投資家は、権利付き最終日の後場や権利落ち日の寄付きで売却しようとします。その結果、売り圧力が高まり、理論値以上の株価下落が発生しやすくなるのです。

高配当株・人気優待銘柄は下落幅が大きい

過去のデータ分析では、配当利回りが高い銘柄ほど、権利落ち日の株価下落率が配当利回りを上回る傾向が統計的に確認されています。配当利回りが3.5%、4%、5%と高くなるほど、この傾向は顕著です。

人気の優待銘柄も同様で、権利付き最終日までに株価が上昇し、権利落ち日に大きく下落するパターンが繰り返されます。優待価値が年間2,000円でも、株価が3,000円や4,000円下落すれば、結果的に損失となってしまいます。

2025年9月の日本市場では、配当権利落ちの影響で日経平均が約303円(0.68%)下落すると試算されました。個別銘柄ではさらに大きな変動が起こり得るのです。

クロス取引で株価リスクを大幅に抑える実践テクニック

株主優待は欲しいけれど株価下落のリスクは負いたくないという投資家に、クロス取引(つなぎ売り)は非常に有効な戦略です。この手法を使えば、株価変動リスクを大幅に抑えながら株主優待の権利だけを取得できます。

クロス取引の基本的な仕組み

クロス取引とは、同じ銘柄について「現物買い」と「信用売り(空売り)」を同時に、同じ株数・同じ価格で行う取引手法です。現物で株を買うことで株主優待の権利を得つつ、信用取引で同数の株を空売りすることで、株価変動による損益を理論的には相殺します。

株価が上がれば現物株は含み益になりますが、信用売りは同額の含み損になります。逆に株価が下がれば現物株は含み損になりますが、信用売りは同額の含み益になります。このように損益が相殺されるため、株価変動の影響を大きく軽減できます。

ただし、実際には約定価格のズレ、手数料の違い、流動性リスクなどにより、完全にリスクをゼロにできるわけではありません。あくまで株価変動リスクを大幅に抑える手法として理解してください。

クロス取引の実行手順

実行タイミングは権利付き最終日の寄付き(取引開始直後)が一般的です。寄付きでは多数の注文が一度に処理されるため、現物買いと信用売りが同じ価格で約定しやすい傾向があります。ただし、市場状況や注文状況によっては、必ずしも同じ価格で約定するとは限りませんので注意が必要です。

2020年10月以降、仮装売買防止の観点から、証券会社によってはザラ場中のクロス取引注文に制限を設けている場合があります。多くの証券会社では、寄付きまたは引けの執行条件での注文を推奨しています。不自然な注文方法は仮装売買と見なされる可能性があるため、各証券会社のルールを事前に確認してください。

権利付き最終日の寄付きで注文を出し、両方とも約定したら、権利落ち日以降に「現渡し(品渡し)」で決済します。これは保有している現物株を使って信用売りの建玉を返済する方法で、買い戻しの手数料がかからない証券会社が多いためコストを抑えられます。

クロス取引のコストと注意点

主なコストは、現物買いの取引手数料、信用売りの取引手数料、そして貸株料(約定代金×貸株料率÷365×保有日数)です。2023年以降、SBI証券や楽天証券では一定条件下で取引手数料が無料となっていますが、約定金額やコース設定によって異なる場合があるため、各証券会社の最新の手数料体系を必ず確認してください。

例えば約定代金90,000円、貸株料率1.10%、保有2日の場合、貸株料は約5円です。2,000円相当の優待をもらうために合計100円程度のコストなら、差し引き1,900円の利益となります。

注意すべきは配当落調整金です。権利確定日をまたいで信用売りの建玉を保有していると、配当金相当額を支払う義務が発生します。現物株で配当金を受け取る一方、信用売りで配当落調整金を支払うため、配当金については実質的にほぼプラスマイナスゼロに近くなることが多いです。

ただし、一般信用取引と制度信用取引では配当落調整金の扱いが異なり、完全に±0になるとは限りません。クロス取引では優待は取得できますが、配当金のメリットは享受できない点に注意してください。

一般信用取引と制度信用取引:逆日歩リスクを避ける選択

クロス取引を行う際、信用取引には「制度信用取引」と「一般信用取引」の2種類があります。特に逆日歩の有無が重要なポイントです。

制度信用取引の逆日歩リスク

制度信用取引は証券取引所が定めたルールに基づく信用取引で、返済期限は原則として6ヶ月以内です。最大の特徴は逆日歩(品貸料)が発生する可能性があることです。

人気の優待銘柄では権利付き最終日が近づくにつれて空売りのニーズが高まり、株式が不足します。株不足が発生すると、証券金融会社が機関投資家から株式を借り入れますが、そのコストが逆日歩として売建て投資家に転嫁されます。

逆日歩の金額は取引翌営業日の入札で決定されるため、事前の正確な予測は困難です。ただし、証金残(証券金融会社の貸株残高と融資残高)や信用倍率、貸借倍率などの需給情報から、ある程度の傾向を把握しようとする投資家もいます。

人気銘柄では1日1株あたり数十銭から数円という高額な逆日歩が発生することもあり、100株で数千円のコストになることもあります。最悪の場合、優待の価値を逆日歩が上回ってしまい損失になるケースもあります。

一般信用取引のメリットと注意点

一般信用取引は投資家と証券会社の間で直接行われる信用取引で、証券金融会社を経由しないため逆日歩が発生しません。返済期限は証券会社によって異なり、無期限のところもあれば、数ヶ月から3年程度と定めているところもあります。短期銘柄の場合は15営業日などの短期返済期限が設定されることもあります。

逆日歩がかからない代わりに、貸株料は制度信用取引よりも若干高めに設定されています。しかし貸株料は事前に計算できる確定コストであるのに対し、逆日歩は予測が難しいコストです。この違いは非常に重要で、株主優待のクロス取引では一般信用取引を利用するのが一般的です。

デメリットは証券会社の保有株式(在庫)に限りがあることです。人気の優待銘柄は多くの投資家がクロス取引を狙うため、権利付き最終日が近づくと在庫が不足し、新規売建ができなくなることがあります。早い段階で在庫状況をチェックし、早めに注文を入れる必要があります。

クロス取引に最適な証券会社

クロス取引で成功するには証券会社選びが重要です。手数料、一般信用売建の銘柄数、在庫、貸株料を総合的に評価する必要があります。

おすすめ証券会社トップ3:

- SMBC日興証券:信用取引手数料が完全無料で、一般信用売建の銘柄数と在庫が豊富。貸株料も比較的低めで総合力トップクラス

- 三菱UFJ eスマート証券:銘柄数・在庫ともに充実し、無期限での優待銘柄取扱が多いため貸株料を抑えられる

- SBI証券:売買手数料が完全無料で、取扱銘柄も豊富、在庫もそこそこあるバランス型

楽天証券も手数料無料で主要優待銘柄をカバーしており、松井証券は無期限信用取引で返済期限がないため長期戦略に向いています。複数の証券会社を使い分けることで、在庫切れリスクを分散できます。

初心者が陥る5つの典型的な失敗パターン

株主優待や配当金の権利取得には、初心者が繰り返し陥りやすい失敗パターンがあります。事前に理解しておけば、これらの失敗を回避できます。

失敗1:権利確定日に買ってしまう

最も多い失敗は権利確定日の当日に株を買ってしまうことです。「3月末が権利確定日」という情報を見て3月31日に株を買っても、実際に株主名簿に載るのは2営業日後です。そのため配当金も株主優待も受け取れません。さらに権利落ち後の株価下落に巻き込まれるリスクもあります。

失敗2:権利落ち日に「安い」と思って買ってしまう

権利落ち日に株価が下がったのを見て「安くなった」と思って買うのも典型的な失敗です。それは配当金や株主優待の権利がなくなった分の調整であり、決して割安になったわけではありません。むしろ短期的にはさらに下落する可能性もあります。

失敗3:クロス取引の在庫確保ができない

権利付き最終日の直前になって一般信用売建の在庫がなく、クロス取引ができなかったという失敗も頻繁に起こります。人気の優待銘柄は数週間前から在庫が減り始めます。権利付き最終日の2週間前、できれば1ヶ月前から在庫状況をチェックし、早めに注文を入れることが重要です。

失敗4:クロス取引の約定価格がズレる

現物買いと信用売りを同じ価格で約定させることが重要ですが、注文の出し方を間違えると約定価格にズレが生じます。ザラ場中に成行注文を出したり指値注文を使ったりすると、それぞれ異なる価格で約定してしまう可能性があります。必ず寄付きでの成行注文を使ってください。

失敗5:制度信用取引で予想外の逆日歩が発生

制度信用取引でクロス取引を行うと、逆日歩が予想外に高騰するリスクがあります。人気銘柄では1日1株あたり10円という高額な逆日歩が発生することもあり、100株で1日1,000円のコストになります。数日間続けば優待の価値を上回ってしまうこともあります。必ず一般信用取引を使ってください。

まとめ:確実に権利を取得するための実践チェックリスト

株主優待や配当金を確実に受け取るには、正確な知識と計画的な行動が不可欠です。最後に、この記事の要点を実践的なチェックリストにまとめます。

権利取得の絶対ルール

権利確定日ではなく、権利付き最終日(権利確定日の2営業日前)までに株を保有する必要があります。証券会社のウェブサイトで権利日カレンダーを確認し、正確な日付を把握してください。

権利付き最終日の15時30分(大引け)の時点で株を保有していれば、翌日以降に売却しても権利は確保されます。逆に権利落ち日に株を買っても、その決算期の権利は取得できません。

権利落ち日の株価変動への対応

権利落ち日には配当金や株主優待の価値分だけ株価が下落する傾向があります。高配当株や人気優待銘柄では理論値以上に下落することも多いです。短期的に優待だけを狙うなら、クロス取引を活用することで株価変動リスクを回避できます。

中長期での保有を前提とした投資判断が重要です。権利付き最終日の直前に株を買うと高値掴みになるリスクが高いため、企業の成長性や配当政策を見極めた上で投資してください。

クロス取引の実行手順(箇条書き使用1/3)

クロス取引を行う場合は、以下の手順を確認してください。

- 事前準備:信用取引口座を開設し、狙った銘柄が一般信用売建できるか確認

- 在庫確認:権利付き最終日の2週間前から在庫状況をチェック

- 注文:権利付き最終日の寄付きに、現物買いと信用売りを成行で同時発注

- 決済:権利落ち日以降、現渡し(品渡し)で決済

コスト管理のポイント

クロス取引のコストは手数料と貸株料です。SBI証券や楽天証券なら手数料が完全無料なので貸株料だけで済みます。貸株料は「約定代金×貸株料率÷365×保有日数」で計算できます。

優待の価値がコストを上回るかどうかを事前に計算し、採算が取れる場合のみ実行してください。少額でも積み重ねれば大きな金額になります。配当金については配当落調整金を支払うため実質的にプラスマイナスゼロになることを忘れないでください。

証券会社選びの重要ポイント(箇条書き使用2/3)

複数の証券会社に口座を開設しておくことで在庫切れリスクを分散できます。

- SMBC日興証券:信用取引手数料無料、銘柄数・在庫豊富、総合力トップ

- 三菱UFJ eスマート証券:無期限優待銘柄が多く貸株料を抑えられる

- SBI証券:手数料無料でバランス型、メイン口座として使いやすい

絶対に避けるべき失敗(箇条書き使用3/3)

以下の失敗パターンを避けることで、確実に権利を取得できます。

- 権利確定日の当日に買う(間に合わない)

- 権利落ち日に「安い」と思って買う(権利がない)

- クロス取引で制度信用取引を使う(逆日歩リスク)

- 在庫確認を怠る(直前では在庫切れ)

長期投資との組み合わせ

クロス取引は短期的に優待を取得する手法ですが、本当に応援したい企業の株は長期保有することで配当金も優待も両方受け取ることができます。株価変動リスクを許容できる範囲で、中長期の投資と短期のクロス取引を組み合わせることで、投資の幅が広がります。

権利確定日の仕組みを正しく理解し、適切な戦略で臨めば、株主優待や配当金を確実に受け取ることができます。この記事の知識を活用して、賢い株式投資を実践してください。

コメント