【結論】あなたの家計の立ち位置が3分でわかる

「うちの家計って、他の家庭と比べてどうなんだろう?」この疑問に、最新の家計調査データで明確にお答えします。

結論から言うと、二人以上世帯なら月32万円、単身世帯なら月17万円が平均的な消費支出です。 しかし重要なのは平均値ではなく、あなたの世帯構成や年収、居住地域に応じた適切な比較です。

特に注目すべきはエンゲル係数(食費の割合)が高水準の28%台で推移していることです。この数字があなたの家計改善の重要な手がかりになります。

本記事では、最新データを基にあなたの家計の適正水準を判定し、具体的な改善策までご紹介します。

読み終わる頃には、データに基づいた家計診断と効果的な節約術が身につくはずです。

家計調査データが明かす「日本の家計の真実」

最新2024年データの衝撃的事実

総務省の家計調査は、全国約9,000世帯を対象とした最も信頼できる家計統計です。2025年の最新データが示す現実は、多くの家庭にとって厳しいものが続いています。

二人以上の勤労者世帯の月間消費支出は約32.5万円となり、物価上昇の影響を受けて高水準を維持しています。

実際には物価上昇により実質的な生活水準は厳しさを増しています。

最も深刻なのはエンゲル係数の高水準化です。現在28-29%という数値は、1980年代前半以来の高さです。

これは食料品価格の高騰が家計を直撃していることを意味しており、特に低所得世帯や高齢世帯への影響が深刻化しています。

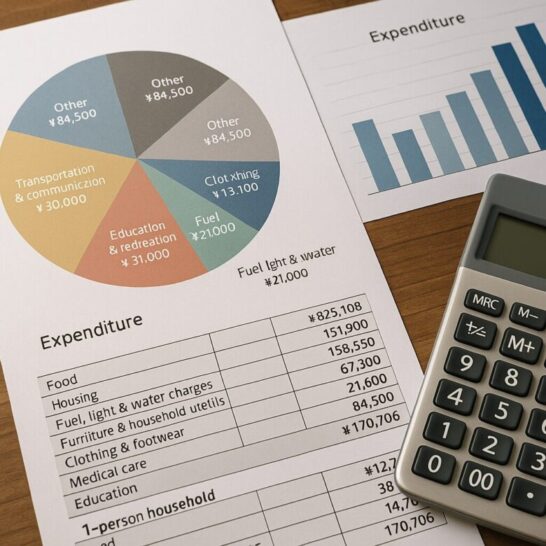

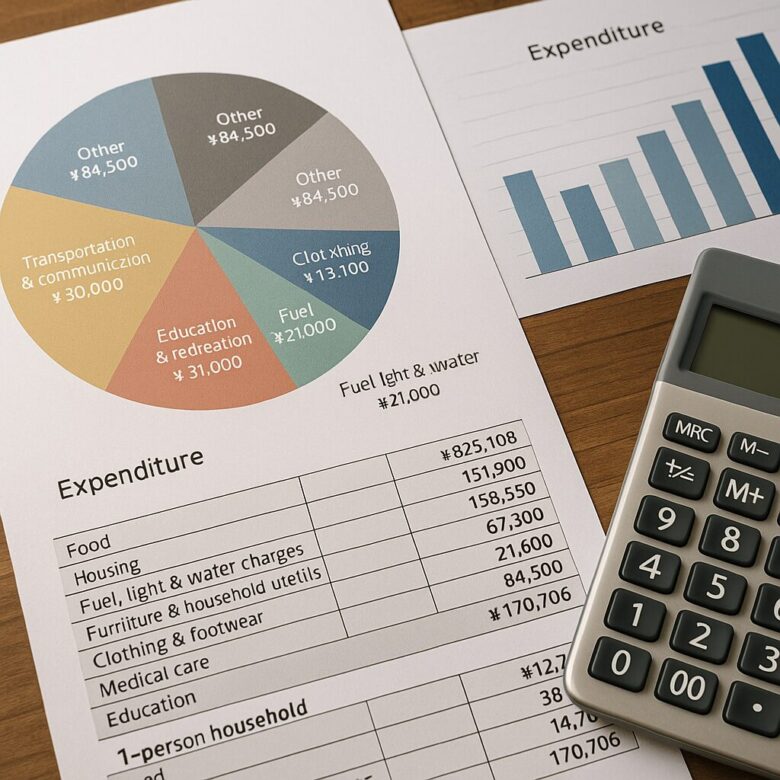

支出構造の変化が示すもの

2025年の支出内訳で注目すべきは、食料費が約8.8万円と全体の約27%を占めていることです。次に交通・通信費の約5万円、教養娯楽費の約3.1万円と続きます。

この構造から読み取れるのは、基本的な生活費(食費・交通費)の占める割合が高く、娯楽や自己投資に回せる余裕が減っているという現実です。

かつて「ゆとり」を示していた教養娯楽費の割合が相対的に低下していることは、日本の家計が厳しい状況にあることを物語っています。

世帯構成別支出データ:あなたはどのタイプ?

単身世帯の現実(月平均17万円)

単身世帯の月間消費支出約17万円という数字は、一見すると二人以上世帯の半分程度で「安い」と感じるかもしれません。しかし、世帯員1人当たりで計算すると4人世帯の約2倍になります。

これは「規模の経済」が働かないためです。

家賃、光熱費、通信費などの固定費を一人で負担しなければならず、食材も小分けパックを購入することが多いため、実は非常に効率の悪い家計構造になっています。

特に34歳未満の単身勤労者世帯では、食料費が月35,014円となっており、これは外食や中食への依存度が高いことを示しています。

単身世帯こそ自炊と家計管理の重要性が高いと言えるでしょう。

二人以上世帯の支出パターン

二人以上世帯では、世帯人数の増加とともに支出も増える傾向にありますが、その増加率は人数の増加率よりも緩やかです。

2人世帯で約24-26万円、4人世帯で約34万円、5人世帯で約36万円となっています。

興味深いのは6人以上の世帯になると急激にエンゲル係数が上昇(33.6%)することです。

2-5人世帯では26.6-28.4%と比較的安定しているのに対し、大家族では食費の負担が相対的に重くなります。

これは大家族特有の「スケールメリットの限界」を示しており、ある程度の人数を超えると効率化が困難になることを意味しています。

大家族世帯では、より戦略的な食費管理が求められるということです。

年収・年齢が決める支出の「格差」

年収500万円の分岐点

家計調査データを分析すると、年収500万円が家計の健全性における重要な分岐点であることが明確になります。

年収500万円未満の世帯ではエンゲル係数が30%を超える一方、500万円以上では20-28%程度に落ち着きます。

この差は単純な収入の違いだけでなく、家計管理の選択肢の違いを表しています。

年収が低い世帯では、どうしても食費以外の支出を削らざるを得ず、結果的にエンゲル係数が高くなってしまうのです。

逆に年収700万円以上の世帯では、エンゲル係数が20-25%程度となり、食費以外にも十分な支出余力があることがわかります。

これは単純に「贅沢ができる」ということではなく、将来への投資や緊急時の備えにお金を回せるということを意味しています。

ライフステージ別の支出戦略

年代別の支出パターンを見ると、各ライフステージで明確な特徴があります。

29歳以下では住居費の割合が高く、40代では教育費がピークを迎えます。50代で消費支出が最高の36.0万円に達した後、60代以降は全体的に減少しますが、保健医療費は増加傾向を示します。

70歳以上の世帯では再びエンゲル係数が30-33%と高水準になります。これは年金収入による制約と、健康への配慮から質の良い食材を選ぶ傾向があるためです。

この年代別パターンから読み取れるのは、各ライフステージに応じた支出の重点項目が異なるということです。

20-30代は住居費、40-50代は教育費と老後資金、60代以降は医療費に重点を置いた家計管理が必要になります。

エンゲル係数で読み解く家計の健全性

42年ぶりの高水準が意味すること

現在のエンゲル係数28-29%という数値は、日本の家計にとって依然として厳しい状況を示しています。

この水準は1980年代前半以来の高さを維持しており、日本の生活水準が長期的に厳しい状況にあることを示唆しています。

エンゲル係数の計算式は「食料費 ÷ 消費支出 × 100」と単純ですが、この数字が持つ意味は重大です。

一般的に、エンゲル係数が高いほど生活水準は低いとされており、25%以下が健全な水準の一つの目安とされています。ただし、これは必ずしも絶対的な基準ではなく、世帯の価値観や生活スタイルによって適正水準は変わることも重要な点です。

現在の高水準の背景には、食料品価格の継続的な上昇があります。

野菜類や調理食品を中心に価格が上昇しており、特に生鮮食品の価格変動が家計を圧迫しています。しかし、賃金の上昇がこれに追いついていないため、結果的にエンゲル係数が押し上げられているのです。

世帯別エンゲル係数の実態

エンゲル係数は世帯の属性によって大きく異なります。

年代別では29歳以下が22.5%と最も低く、70歳以上では30.6%と最も高くなっています。この差は8.1ポイントにも及び、年代による家計の余裕度の違いを明確に示しています。

年収別の格差はさらに顕著です。

年収500万円を境に、それ以下では30%を超える一方、それ以上では20-28%程度に落ち着きます。これは年収500万円が現代日本における「生活の安定ライン」であることを示しています。

地域別では、物価の高い都市部ほどエンゲル係数が高くなる傾向があります。しかし、収入も高いため、絶対的な生活水準では必ずしも地方より劣るわけではありません。

重要なのは、住んでいる地域の物価水準と収入水準のバランスです。

地域格差が生む9万円の差

関東と沖縄で月9万円の格差

家計調査データで最も驚くべき事実の一つが、地域による支出格差の大きさです。

関東地方の34.99万円と沖縄県の25.72万円では、月額9.27万円もの差があります。年間にすると110万円を超える格差です。

この格差の主要因は住居費です。

関東地方、特に東京圏では家賃や住宅価格が全国平均を大幅に上回っており、これが全体の支出水準を押し上げています。また、交通費も高く、通勤にかかるコストが地方と比べて格段に高くなっています。

しかし、重要なのは支出の高さだけでなく、収入とのバランスです。

関東地方は支出が高い分、平均収入も高い傾向にあります。一方、沖縄県は支出が低い分、収入も全国平均を下回っており、必ずしも「得」とは言えません。

地域特性を活かした家計戦略

高支出地域に住む場合は、その地域の特性を活かした家計戦略が重要です。

関東地方では公共交通機関が発達しているため、車を持たないという選択肢があります。また、競争が激しいため、通信費や電気代などで選択肢が多く、比較検討による節約効果が期待できます。

地方では住居費が安い分、他の項目に余裕を持てる可能性があります。しかし、車が必須の地域では自動車関連費用が高くなりがちです。

また、選択肢が限られるサービスでは、都市部より割高になることもあります。

重要なのは、自分の住む地域の特性を理解し、それに応じた家計管理を行うことです。

全国平均と比較するだけでなく、同じ地域の同条件世帯との比較も必要です。

データで診断:あなたの家計の通信簿

3ステップで分かる家計診断

あなたの家計が適正水準にあるかを判断するために、シンプルな診断方法をご紹介します。

まず最初に、直近3ヶ月の家計データを用意します。

総支出額、食料費、住居費、その他の主要項目を月平均で算出してください。同時に、世帯人数、世帯主年齢、居住地域、年収も整理しておきます。

次に、あなたの世帯に最も近い統計データを基準とします。

例えば「4人世帯・40代・年収600万円・関東在住」といった具体的な条件で該当するデータを見つけます。全国平均だけでなく、地域別データとの比較も重要です。

最後に、総支出額の比較指数(自分の支出÷平均支出×100)を算出し、90-110%なら適正範囲、110%以上なら要改善、90%未満なら良好または要確認と判定します。

同時にエンゲル係数も計算し、25%以下なら良好、30%以上なら要改善と評価します。

改善優先順位の決定方法

診断結果をもとに、改善の優先順位を決定します。

最も効果が高いのは固定費の見直しです。住居費、通信費、保険料などは一度見直せば継続的な効果が得られます。

次に重要なのはエンゲル係数の改善です。

30%を超えている場合は、食費の管理方法を見直す必要があります。ただし、食費を削りすぎると健康に影響するため、効率化による改善を目指します。

最後に変動費の最適化を行います。

娯楽費や交際費などは、完全にカットするのではなく、価値のある支出を選別することが重要です。

家計にメリハリをつけることで、満足度を下げずに支出を最適化できます。

実践的支出最適化テクニック

固定費削減の即効性

家計改善で最も効果が高いのは固定費の削減です。

一般的なシミュレーション例では、通信費の見直しで年間2-5万円、電気代の最適化で年間2-4万円の節約が期待できるとされています。

通信費については、大手キャリアから格安SIMへの乗り換えが最も効果的です。

家族4人なら月額1-2万円の削減も珍しくありません。ただし、通信品質やサポート体制の違いも考慮して選択する必要があります。

電気代については、電力自由化により選択肢が大幅に増えています。

使用量や時間帯に応じた最適なプランを選ぶことで、年間数万円の節約が期待できます。最近は比較サイトも充実しており、簡単にシミュレーションできます。

食費管理の科学的アプローチ

エンゲル係数の改善には、食費の科学的管理が有効です。まず重要なのは外食と中食の頻度管理です。外食を週1回減らすだけで、月5,000-8,000円の節約になります。

食材の購入では「まとめ買い」と「冷凍保存」の活用が効果的です。

特売日にまとめて購入し、小分けして冷凍保存することで、食材費を20-30%削減できることが多くの家庭で実証されています。

調理方法の工夫も重要です。豆腐、もやし、ちくわ、鶏むね肉などの安価な食材を活用した「かさまし料理」により、量を維持しながら食費を削減できます。

見た目のボリューム感を出すために、小皿に分けて盛り付ける「視覚効果」も活用しましょう。

家計管理システムの構築

効果的な家計管理には、継続可能なシステムの構築が不可欠です。

最近の家計簿アプリは銀行やクレジットカードとの自動連携機能があり、手動入力の手間を大幅に削減できます。

重要なのは「完璧を求めすぎない」ことです。

90%の精度で継続することが、100%の精度で3日坊主になることより遥かに価値があります。月次での大まかな把握と、四半期での詳細分析という2段階アプローチが効果的です。

家族での情報共有も重要な要素です。

支出の目標と実績を家族で共有することで、全員が当事者意識を持った家計管理が可能になります。特に子どもがいる家庭では、お金の教育にもつながります。

【まとめ】データが導く家計改善への道筋

あなたの家計改善ロードマップ

本記事で紹介した方法により、あなたの家計の現在位置が明確になったはずです。

重要なのは他の家庭との比較ではなく、あなたの家庭にとっての最適解を見つけることです。

家計調査データは毎年更新されており、社会情勢の変化を反映しています。定期的に最新データとの比較を行い、時代の変化に対応した家計管理を心がけましょう。

改善は一度に大きく変えるのではなく、月1-2項目ずつの着実な積み重ねが成功の秘訣です。

固定費の見直しから始めて、エンゲル係数の改善、変動費の最適化という順序で進めることをお勧めします。

継続的改善の重要性

すぐにできる第一歩は現状把握です。

今月の支出を記録し、エンゲル係数を計算してみてください。この数字があなたの家計改善の出発点になります。

次に優先改善項目を決定します。

通信費や電気代など、比較的簡単に見直せる固定費から着手し、早期に効果を実感することでモチベーションを維持できます。

最後に継続的な改善習慣を確立します。

月次での簡単な振り返りと、四半期での詳細分析を習慣化することで、長期的な家計の健全性を維持できます。

家計管理は「正解」を探すものではありません。あなたの価値観とライフスタイルに合った最適解を見つけるプロセスです。

家計調査データを羅針盤として、今日から賢い家計管理を始めてみてください。継続的な小さな改善が、将来の大きな安心につながることを確信しています。

コメント